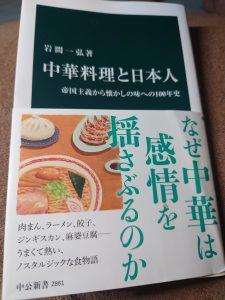

中華料理と日本人

2025年6月発行 岩間一弘著

帝国主義から懐かしの味への100年史

本書は、いわゆるグルメ本や料理本ではありません。日本の食文化に中華料理が浸透してきた、この100年間の歴史と、その社会的な意義を紐解く一冊です。個々の料理が日本に伝わり、全国に広まっていく過程を、歴史の流れに沿って解説しています。

例えば、今や国民食ともいえる餃子は、日本人と満州国の関係から始まりました。終戦後、大陸から引き揚げてきた人々が、故郷の味への懐かしさから餃子を商売にし、そのおいしさが日本中に広まっていったのです。「餃子の王将」や「ホワイト餃子」の創業者が引き揚げ者だというのは有名な話です。

また、著名人のエピソードを交えながら、餃子から時代を語る手法も取られています。そこには、かつて大陸の地で植民者や資源の略奪者であったことへの後ろめたさや、その地で暮らした日々へのノスタルジーが複雑に絡み合っています。

さらに、ジンギスカンや肉まん、ラーメンといった個別の料理についても、その伝来と普及の歴史が丁寧に記されています。

しかし、本書の根底には、日本の植民地主義や帝国主義に対する批判的な視点があります。時には糾弾するような口調で、中華料理を語る上で過去への反省を強く求めています。そのため、グルメ本を期待して読み進めても、著者との歴史認識が異なると、まるで自分の考えを正されているかのように感じ、居心地の悪さを覚えるかもしれません。

日本の近代史を振り返る際、敗戦後の現代という立ち位置からは、とかく過去を糾弾する視点に陥りがちです。しかし、後付けの知識や現代の価値観だけで歴史を捉えて、果たして真実が見えてくるのかは疑問です。過去の帝国主義や植民地主義が、本当に近代日本の国策として存在したのかどうかは、多くの研究者にとって未だ定まっていない課題でもあります。

著者は、近代日本に対する評価を自明のこととしてこのテーマを語っています。本書の内容はよく調べられており、興味深いエピソードも豊富に盛り込まれているだけに、この点は非常に残念に感じます。

個人的なことになりますが、中華料理をこのような視点で捉えてしまうと、ラーメン屋を営む私としては、素直に受け止められません。特に「支那ソバ」と銘打って商売をしている身としては尚更です。また、食べる側も、帝国主義の過去を噛み締めながら中華料理を味わうとなると、あまりにも苦い調味料が入った料理になってしまうでしょう。