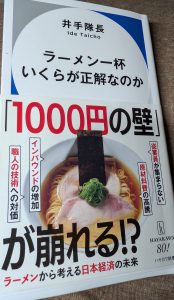

ラーメン一杯いくらが正解なのか

2025年10月25日発行 著者 井手隊長

かつて、かづ屋も取材していただいたラーメンライター・井手隊長の新刊が出版されました。

本書は、ラーメン業界が抱える問題、特に「一杯1000円の壁」に真正面から切り込んでいます。

原価高騰や人手不足などにより、ラーメン店が経営の維持を困難にしている今、業界全体がこの難局を打開する道として値上げを模索し、その基準となる1000円のポイントを超えられるかが大きな焦点となっています。

そのレポートでは、まず原価について、そして人為的な側面を深く追求し、さらに家系ラーメンなどの大きな系譜を持つ業界内の動向を取り上げています。また、価格設定を含め新たな営業スタイルを実践しているラーメン店も紹介されています。

こうした取材を経て、主題である一の価格に対する著者の回答は、業界全体が平均化するのではなく、日本そばを例にとったように、立ち食いそば、街の一般的な蕎麦屋、高級割烹のような蕎麦屋といった「いくつかの階層での棲み分け」に進むというものです。確かにラーメン業界にも、すでにその兆しが見え始めています。

このような著書が登場したことは、この業界に大きな転機が訪れている証左でしょう。昭和に発祥し、平成で大きく成長したラーメン業界は、令和で大きな曲がり角を迎えています。かつての成長の方向性が「味は美味しく、規模も大きく」とある種の統一感を持っていたのに対し、令和においては業界の多面化や階層化といった変化が進行しており、一面的な議論では語り尽くせない状況になっています。

その変化の一つを、私なりに考察します。

平成時代のラーメンの傾向は、端的に言えば「グルメ化」です。それまでのラーメンは、従来のラーメンとは原価が抑えられた食品でした。スープの元となる鶏ガラや豚骨は、本来なら食材として敬遠されがちな部位から美味しい料理を生み出すものです。また、輸入小麦も安価でした。比較的高い食材といえばチャーシュー用の豚肉程度ですが、それもスープや醤油ダレでじっくり煮込むことで、無駄なく活用されていました。

そんなラーメンの食材に「ブランド化」の波が起こり始めたのは、平成の中頃ではないでしょうか。ラーメン業界が町中華から進化を遂げる過程で、今までとは異なる業界や他業種からの転職・独立開業が目立ち始めます。こうした新興勢力は、旧来の業界とは違った発想を持ち込んでいきました。それが、原料のブランド化です。名古屋コーチン、比内鶏、薩摩黒豚、羅臼昆布やサンマ節、さらには国産小麦「ハルユタカ」などが使用されるようになり、当然ながら原価は上昇しました。

また、従来麺揚げに使われていた平ざるに代わり、テボざるが主流となってきたことも変化の一つです。

このようなグルメ化は、ラーメンの味わいを格段に向上させたのは確かですが、同時に競争も激化させました。歴史のある既存店は高価な食材を使った新興店と比較され、旧態依然としていれば淘汰されていきます。さらに、その新興店も新たな競合に常に脅かされます。結果として、「より美味しく」は「厳選食材」となり、原価高騰につながります。

また、技術的な創意工夫は味の向上をもたらしますが、その追求が労働の強化へと向かい、人件費の上昇を招く場合もあります。

平成から始まったグルメラーメンは「ラーメン文化の開花」とも言えますが、令和に入ってからのコロナ禍、原価高騰、人件費の上昇といった要因は、業界の脆弱な側面を露呈させました。「一杯1000円の壁」は、まさにそれを乗り越えるための具体的な試金石となっていると言えるでしょう。